貼り箱について

特集 vol.3 「貼り箱って何?」後編

前回のコラムでは「貼り箱」についてご説明しましたが、今回は貼り箱がどのようにして作られているかをご説明していきます。

大まかな製造の流れはこんな感じです。

(1) 生地となる部材をカットする。

(2) 四隅止め機で箱を仮組みする。

(3) 化粧紙の貼り作業。

(4) 箱の蓋と身を組み合わせる。

さらにオリジナルデザインの箱の場合は印刷や箔押しの工程が追加になります。

今回は貼り箱の組み立てにスポットを当ててご紹介いたします。

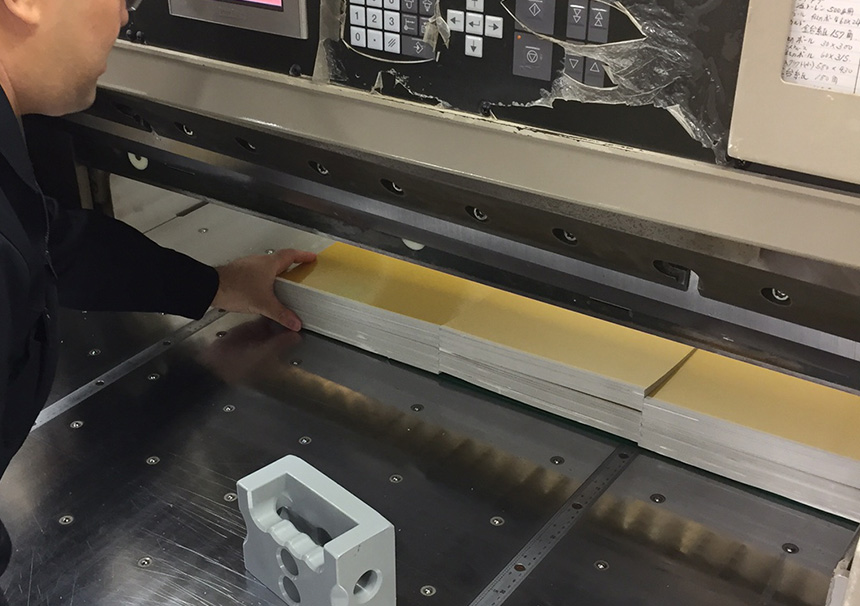

1.生地となる部材をカットする

まずは、箱の土台となるボール紙の生地をカットし、隅切りという加工を行い、生地をヤッコ型にします。

生地の断裁作業

隅切り

ヤッコ型

また上紙(貼りつける化粧紙)の四隅もカラス切りという加工で四隅を落とします。

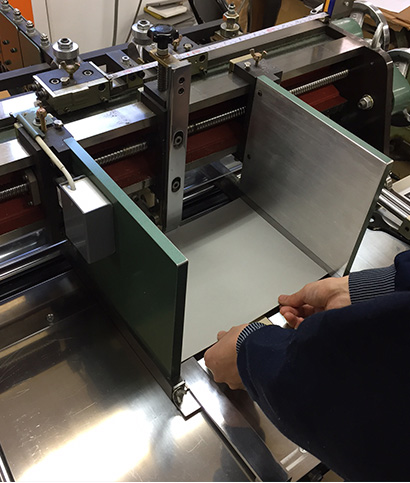

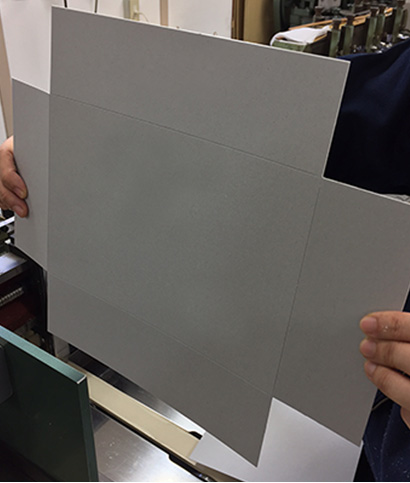

2.四隅止め機で箱を仮組みする

紙テープや針金を箱の四隅に付けて箱の形に製函(せいかん)します。

手作業で行う機械と自動で貼れる機械がありますが、弊社では数量によって効率の良い方法で作業しています。

手加工での隅止め加工

自動機械での四隅止め加工

仮函の完成

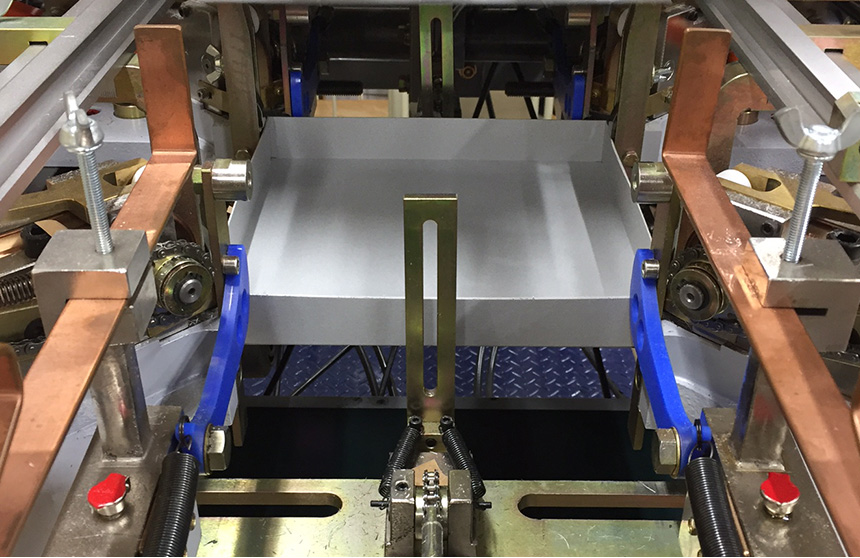

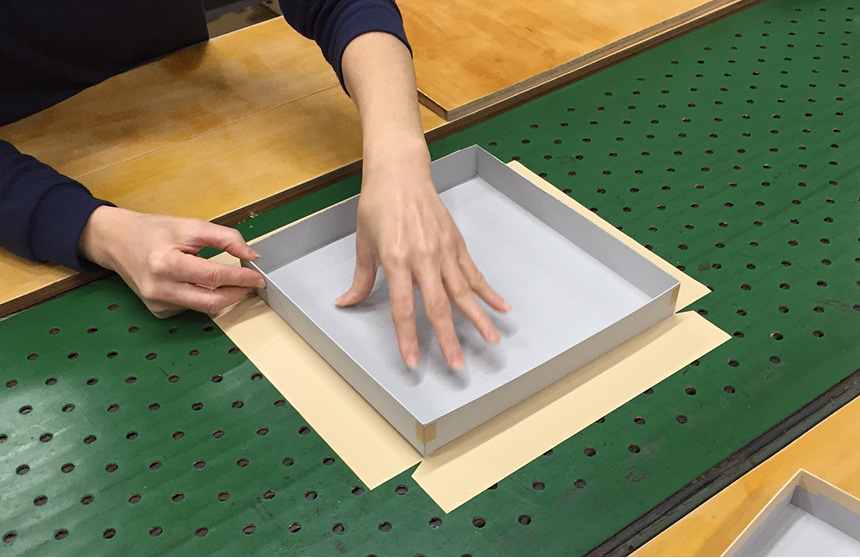

3.化粧紙の貼り作業

糊付けした上紙を箱に貼り付けます。貼り箱に使われる接着剤は膠(にかわ)という天然成分の接着剤です。専用のローラーで糊付けした紙を手作業で箱に貼り付けていきます。

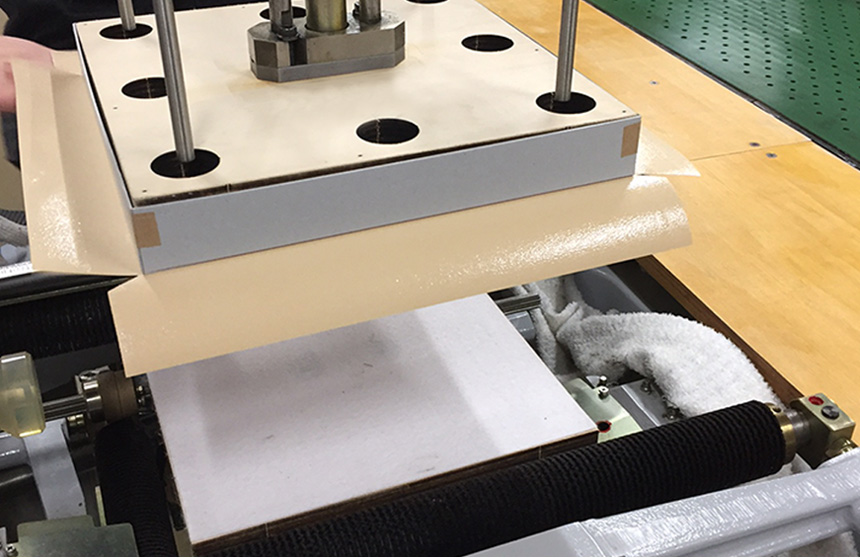

大ロットの場合は半自動の貼り機械も使用しています。

手作業での貼り作業

専用の機械での半自動の貼り加工

4.箱の蓋と身を組み合わせる

合い口(あいくち)という完成した蓋と身を組み合わせる作業です。

同時に製品に不良がないか検品も行います。組みあがった製品を梱包して完成です。

貼箱は一つの箱を作るだけでもこれだけの工程を経なければ出来ない手間暇の掛かった函ということが

お分かりいただけたかと思います。

いま包装に使われている箱は、基本的にはすぐに捨てられることが前提となっています。ですが、この日本に古くから伝わる製法で作られた貼り箱はとても丈夫で、包装の役目を終えた後でもお使いいただける箱です。

ぜひみなさんも貼り箱に出会ったときは大事に使ってあげてくださいね。

今回使用した包材は…

|

貼り箱(サンド式)→商品詳細 |

|---|